2025世界人工智能大会的数字金融新兴前景分析

2025年世界人工智能大会(WAIC 2025)在上海召开,本届大会以“智能时代 同球共济”为主题,吸引800余家企业参展,汇聚了30余个国家和地区的专家团队。在数字金融领域,大会清晰展现出技术从概念验证向规模化落地的跨越,“可信化”“场景化”“普惠化”成为核心发展方向。中关村互联网金融研究院基于对大会成果的全景分析,结合行业实践,从数字金融视角剖析技术创新、产业应用、治理挑战与未来趋势的内在逻辑。

其次,具身化智能体重构金融服务界面。交通银行推出的“小姣”机器人(高1.2米,搭载14自由度机械臂)代表了物理形态与AI技术的深度融合。它不仅能完成引导、产品查询等基础服务,还可通过多轮交互理解客户需求,提供闭环式理财方案推荐,实现了数字员工的实体化。交通银行展区同时展示了“四位一体”服务模式——远程视频座席、数字员工、客户经理、客户服务经理四类主体的协同联动,突破了传统网点的时空限制。这种具身智能标志着金融服务从屏幕交互向空间交互的范式转变。

此外,“多模态”支付与交互技术突破场景边界。蚂蚁集团推出的 “看一看”智能眼镜支付方案实现了语音+视觉的多模态融合。用户注视支付码并说“请支付”,通过声纹识别与图像解析完成双重验证,支付指令经加密传输后由云端秒级执行。上海银行则发布支持沪语识别的AI手机银行,实现“对话即服务”:用户通过自然语音指令可完成养老金查询、转账还款等十余项高频业务,系统同步预判需求并主动推送服务。这些技术将金融服务渗透至移动场景、方言人群、老年群体等传统覆盖盲区。

二是数据主权与算力鸿沟引发的伦理挑战。联合国大学乔治娜·库尔托教授揭示了AI产业链中的 “数字殖民主义”。全球南方提供数据标注廉价劳动力(约占全球总量80%),而模型开发与决策权集中于全球北方。芯片短缺加剧了这一失衡;全球约90%的高端AI芯片由北美企业控制,导致发展中国家金融机构的模型训练成本居高不下。她倡议建立 “可持续数字资产”认证体系,推动技术红利公平分配。

三是产业协同与生态共建的迫切性。摩根大通黄健强调,银行与金融科技公司需形成“共生关系”。科技企业覆盖银行服务不到的客群(如小微企业、零工经济从业者),其创新同时倒逼银行转型。香港理工大学张成奇教授指出,产学研脱节导致约70%的学术成果未能转化,呼吁构建“需求牵引研发-应用反馈迭代”的螺旋上升机制。

展望未来,数字金融将在算力竞争、智能系统演进、产融融合等方面呈现新趋势

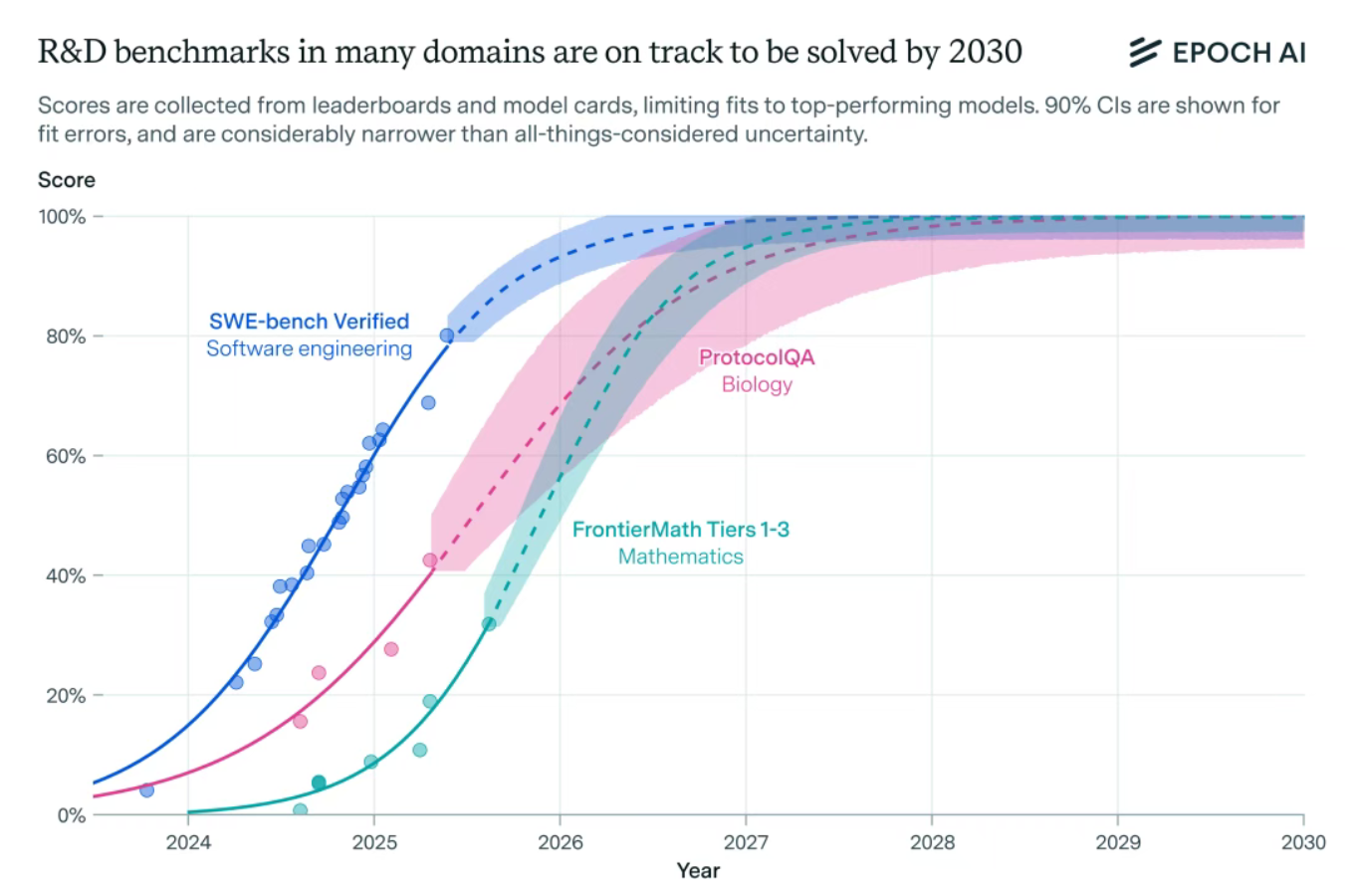

一是算力竞争与金融安全再平衡。中金公司彭文生指出,中国算力规模居全球第二(仅次于美国),但芯片国产化率不足30%。他提出 “场景效率优先”策略,即通过智能信贷、跨境支付清算等高价值场景优化算力投入产出比,缓解硬件制约。斯坦福大学何治国教授进一步分析,全球资本正加速流向算力基础设施领域(2024年投资额同比增长45%),地缘政治因素可能导致区域性金融AI生态分化。

二是Agentic系统重塑金融工作流。易鑫的实践预示了金融业人机协同范式的根本变革,其Agentic大模型通过“任务分解-智能体调度-动态闭环”机制,首次在汽车金融场景实现“无人工干预决策”。毕马威发布的 《AI驱动金融工作流白皮书》预测,到2027年,约60%的金融中台业务将由自主智能体处理,人类员工转向异常干预与策略优化等高阶任务。

三是金融与实体经济的深度互嵌。交行“数字化农业平台”展示了这一趋势。通过物联网设备监测作物生长,系统自动触发农资采购贷款;粮食入库时,区块链仓单即时生成并触发存货融资;销售回款则自动偿还本息。这种“产业流-资金流-数据流”三流合一模式,标志着金融科技从服务效率提升迈向 “重构产业关系”的新阶段。

2025世界人工智能大会表明,数字金融已跨越概念验证期,进入解决实际痛点、创造可衡量价值的深耕阶段,技术突破与治理框架、伦理共识、产业生态的咬合更为紧密。未来数字金融的竞争不仅是技术比拼,更是场景洞察、产业融合与全球协作能力的综合较量。我国数字金融在信贷、支付等垂直场景的快速落地展现出独特优势,但在底层芯片自主、全球标准参与、算力公平性等方面仍需突破,需在效率与伦理、创新与监管、技术自主与全球协作间寻求动态平衡,推动数字金融健康可持续发展。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

相关文章

暂无评论...